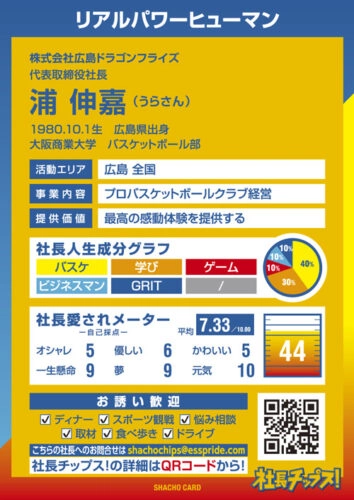

広島県福山市

株式会社ミムラ時計店 代表取締役社長 三村 真二

SHINJI MIMURA

PROFILE

企業名

株式会社ミムラ時計店

お名前

三村 真二

生年月日

1962.4.18

出身地(都道府県)

出身校

広島修道大学

あだ名

三村氏

自分の名前の由来

真実の人であること。次男であったこと。

キャッチコピー

燃える闘魂

社名の由来

110年前に時計修理を生業として創業した

部活、特技

ラジオ洋楽番組DJ

CEO STORY

Q1

Q1A. あなたをよく知る人物(家族・従業員・友人など)に紹介してもらってください。(他己紹介)

三村時計店は、広島県の福山でジュエリーを販売しているシェアNo.1の企業です。

その三村社長とは、あれこれ15年のお付き合いになります。

きっかけは、三村社長が事業を承継されたところから始まり、小職の役目は主に金融機関の取引を含めた財務の支援を担ってきました。三村社長は、次男坊であるにも関わらず父親である先代社長の先見の目があったのでしょう、商売の向き不向きを考えたときその適正は三村社長にあると判断されたのでしょう。当時の三村社長は、東京で貿易会社に勤めるサラリーマンであり目標や夢もあったと思います。しかし、商売を継ぐということは、今までの

生活と違い様々なことを背負います。多くの中小企業は銀行から借り入れをして事業を運営していますが、その保証をしなければならないのです。又、社員の生活も保障しなければならないのです。本当に勇気と覚悟がなければできるのもではありません。三村社長はこれをやり遂げたのです。三村時計店は110年企業です。この100年目を迎えたのは三村社長の時です。今はお二人のご子息が丁稚奉公(他社で修行)を終え、事業を継ぐ準備に入っています。一方の三村社長は協同組合日本ゴールドチェーンの会長、一般社団法人日本ジュエリー協会理事に就任されました。

又、三村時計店は、ボランティアにも力を入れており、社内で劇団を作り老人ホームなどを慰問したり、山田邦子さんが力を入れて活動しているピンクリボン活動のも参加、コロナ禍では、お客様にジュエリーを売ることが出来ない中、率先してマスクを配るなど一見商売に関係ないことを実行されました。その結果、コロナ禍であるにも関わらず故京セラ会長稲盛先生ではないですが、ここ数年続けて売上高30%強Up、経常利益率10%強と素晴らしい成績を残されています。兎角人間は、直ぐに成果を求めるものですが、日頃の姿勢の積み重ねがある時大きく成果になって現れる理想の経営のありかたです。

三村社長は、ジュエリー販売を通じて地域、そしてそこに住む人を幸せにできる立派な方です。

Q2

Q2B. 上記であなたを紹介してくれた方はどのような存在ですか (350文字以上 推奨)

経営コンサルをしてくださっている沖原さんです。

15年以上の付き合いで社長チップス!も紹介してくださいました。

また、お互い野球が好きで私は広島東洋カープ、沖原さんは阪神タイガースファンとチームは違いますが毎回野球の話で盛り上がっています。

Q3

Q3C. 事業内容を詳しく教えてください

当社では、宝石と時計の小売を行っています。創業は1913年で、現在、広島県福山市内で3つの店舗を運営しています。当社は大正、昭和、平成、令和と時代を経て、2023年には創業110年を迎えることができました。これも地元の顧客の皆様に支えられ、愛されてのことだと感謝しております。

創業当初は、時計販売と修理を主な事業としておりましたが、現在は宝飾品の取り扱いがメインになっています。私をはじめ自社の職員が直接海外にある宝石鉱山や宝石の加工工場に出向いて宝石の買い付けを行っているので、商品の品質と価格には自信があります。また、私を含め宝石の産地で本物を見る目を鍛えている社員は目利き揃いです。宝石の原料を直接仕入れている当社では、自社ブランドも展開しています。原料の選定から製品化までを当社で手掛けた「DeeMARK」のラインナップは誇りです。また、ジュエリー&ウォッチ ミムラでは、宝飾品の販売だけではなく、ジュエリーリペア、リフォーム、買取りも行っています。大切な思い出のある宝飾品の修理や元の素材を使った宝飾品のリフォームは、顧客の方に喜ばれているサービスの一つとなっています。また、宝飾品や貴金属の買取り事業では、限りある資源を有効利用するというSDGsの観点にも力をいれて取り組んでいます。

Q4

Q4D. どんな学生でしたか

高校生の頃は、とにかく映画好きな少年でした。16歳の時に、父とヨーロッパを旅行する機会があったのですが、現地で父と大喧嘩をし、結局私は残りの旅程を一人で旅行することになってしまいました。手元にあるのは、クレジットカードと少額の現金。しかも、当時はあまり英語も話せませんでした。現地情報が詳細に書かれたガイドブックも持っておらず、当時はネット環境もありません。言葉を自動翻訳してくれる便利なアプリを搭載したスマートフォンだってもちろんない時代です。つまり、父と喧嘩別れをしたその時点から、移動やホテルの手配を16歳の私が一人でするはめになったのです。優雅なはずのヨーロッパ旅行が、安い宿を自分で探し回る大変な旅行になってしまったのですが、窮地において問題を解決する体験をしたこの旅行は、貴重な財産となりました。大学生になってからも、夏休みにはアメリカ、ヨーロッパ、当時は共産主義国家であったソ連、鉄のカーテンの向こう側と言われた旧ソ連の国々を旅行したのですが、高校生の時の経験のおかげで、冒険を求めるような余裕を持った旅行を楽しむことができました。

Q5

Q5E. 学生時代から社長になるまでの道のり(経歴)を教えてください

私は、学生時代の海外旅行で得た数々の経験から、大学生活で就職を意識する頃には「海外で仕事がしたい」と強く思うようになり、大学卒業後は東京の貿易関係の会社に就職しました。しかし、ある時実家の父親(当時の社長)から家業を手伝って欲しいと話があり、実家に戻ることになりました。私は次男で、会社を継ぐという心構えが全くありませんでしたので、実家には修行をするようなつもりで戻ったことを覚えています。実家とはいえども私は会社の人間関係、特に先輩には礼を失することがないように接していました。

そんなある日、先輩社員から「社長を継ぐときは、親から「代われ」と言われて継ぐのではなく、自分から「継ぎます」と言うべきである」との言葉をかけられました。また、当時一緒に働いていた叔父は、私に「勇気を持つこと」の大切さを語ってくれました。人生の先輩でもある2人の言葉を胸に、私は2000年に意を決して社長に就任しました。

Q6

Q6F. 最近感情が動いたエピソード

2つあります。1つは、2023年9月に香港で開催されたジュエリーイベントが成功裏に終わったことです。当社のジュエリーを多くのお客様にご購入いただきました。これも、当社の宝石のクオリティーの高さが証明された証だと喜んでおります。

2つ目は、社外にもオープンにしている経営発表会を無事に開催することができたことです。今回は、社員20名と外部からのゲスト20名で経営発表会と社員の表彰式を行いました。功績のある社員を発表会の場で表彰するのですが、今年は16名中、11名を表彰することができました。表彰状は私が一枚一枚手書きでメッセージを書きます。売上目標というものを特には設定していません。数字だけを目標にするのではなく、社員一人ひとりが数字にとらわれない、本当に大切だと思うことに目標を設定し成長してもらいたいからです。数字ばかりを追っているようでは、お客様に喜ばれる商売はできません。数字では表すことのできない目標に向けた努力の達成が、結果的に会社の成長にもつながると信じているのです。表彰式で、成長した社員の姿を目の当たりにした時は、本当に嬉しく思いました。

Q7

Q7G. 汗と涙の塩(CEO)味エピソード(経営における最大の危機)

人生と同じように、ビジネスにも波があるものです。私が社長に就任してからも、大きな経営危機が3回ほどありました。その時期は、まさに時流と時流の狭間であったと思います。先代である父親が叔父と共に事業をしていた頃は、日本は好景気でモノがよく売れ、当社も多数の店舗を抱えていました。ところが、私が経営を引き継いだころから少しずつ苦しくなっていきました。それまで構えていた多くの店舗の一部を閉鎖しなければならないという辛い決断も経験しました。この時期酷い経営難に見舞われていたのです。当時の私は、その立場の苦しさから社員とはなかなか「腹を割って話す」という状態を作ることができずにいました。今から振り返ってみると、あの頃の私は自分から社員との間に壁を作っていたように思います。当時の自分を顧みる度に、社員と胸襟を開いて話ができる社長であることの大切さを思い起こし、忘れないように心掛けています。

Q8

Q8H. 経営危機をどのように乗り越えましたか

経営が思うようにいかなかった時期、自分なりに会社のトップとして努力を重ねていましたがなかなか業績が好転しませんでした。経営の問題が重く心にのしかかる中、気にかかっていたのは社員との距離感でした。当時の私は、社長という重責を感じるあまり「社長として、社長らしく振る舞う」という意識を強く持ちすぎていました。更に、自分に対しても自信がありませんでした。そんな私でしたから、当時の私は、社員から「冷たい人だ」と思われていたかも知れません。しかし、ある時気づいたのです。社長としての自分と本来の自分に大きな乖離があるのではないかということに。本来の私は、オープンでフレンドリーな性格です。しかし、社長としての私はどうでしょうか。社長らしく振る舞おうとするあまり、本来の自分とは異なる自分を無理やりに演じていたのではないか、と。その気づきから、少しずつ社員との距離を縮めることができるようになりました。そして不思議なもので、社員との関係が良くなると経営状態も良い方向に向かっていくようになったのです。

Q9

Q9I. 社員とのエピソード(名物社員紹介)、社員への思い

当社の誇りの一つは、社員の勤続年数が長いことです。勤務歴が20~30年の社員も少なくありません。経営者にとって、仕事も接客も熟知した熟練の社員を多く抱えていることほどありがたいことはありません。社員一人一人の顔を見て仕事ができるので、和気あいあいとした雰囲気の中、全ての社員を家族のように思って接しています。先日も出張で長崎へ行く機会があったのですが、社員の1人が長崎出身であることを思い出し、社員のお父様をたずねてお食事をご一緒させていただきました。会社で頑張って働いている社員に対する感謝を、お父様にも是非お伝えしたかったのです。社員のご両親を含む家族は、私にとっても家族のような存在です。ささやかな気持ちですが、社員のご家族(ご両親、配偶者など)にも誕生日などの記念日にはプレゼントを贈らせていただいています。社員の中には、東北は岩手や南は九州など遠方からの出身者もいます。素晴らしい個性を持った名物社員ばかりなので、まるで動物園のようだと思うこともありますが、それぞれが非凡であり、得意なことをいかして働いていることは素晴らしいことだと思っています。

Q10

Q10J. リーダーシップのスタイル

会社のトップとして、決断できるということは大切な資質だと思っています。社員にはものごとを主体的に決める姿勢を持ってほしいと考えています。例えば、目標は自分で考えて決めるものであり、他人が決めることではありません。社員には、給料や会社、社長にとらわれずに自分がどうしたいのかということを徹底的に考える力を身につけて欲しいと思っています。「仕事の意義、目的意識をきちんと持つ」「なぜこれだけ売りたいのか、なぜお金を稼ぎたいのか」ということをしっかり考えて働く姿勢が大事なのです。会社は、社員が提供するスキルの対価として給与や報酬を払っています。しかし、私は家族のように心を注いでいる当社の社員には「単なる販売マシン」にはなってほしくはありません。また、お金を稼ぐことのためだけに一人一人の大切な人生を費やすのは、もったいないことだと思っています。社長として、京セラ創業者の稲盛和夫氏の「社員の物心両面の幸せを追求する」という言葉を常に意識することを心掛けています。

Q11

Q11K. 事業を通して実現したい夢

私は110年以上続いた老舗の家業を担う者であり、その老舗の経営のわずか数十年を任されているにすぎません。実現したい夢は、創業者である先代たちが叶えたいと思った夢と重なるべきでしょう。今「自分の夢」だけを語っても、それは自己満足になってしまうような気がします。会社をどのように発展させていきたいかという観点で将来を考えると、これだけビジネスの形態の変化の激しい今の時点では、現在の小売業の形でビジネスを大きくすることが果たして得策であるのかどうか見極める時期にきていると感じています。「会社の成長とは何かということと、それは誰のための成長なのだろうか」という疑問を自分に問いかけた時、心の中に「今は会社を大きくする時期ではなく、むしろ会社を強くする時期」であると声が響くのを感じます。会社を社員と共に一致団結して強くする。それは大きな家族のようなイメージとして形作られています。

Q12

Q12L. 夢を実現するために武器となる社長の強み、こだわり

経営の上で大切にしている経営理念は、日本三大商人の一つである近江商人の「三方よし」の精神です。これは「売り手良し」「買い手良し」「世間良し」の三つの「良し」が満たされている状態、つまり、売った側も幸せ、ご購入くださるお客様も幸せ、そのことによって広い意味で社会にも貢献できる、という考え方です。「売り手良し」という概念の中には、利益があがるだけではなく社員が仕事に満足している状況であることも含まれていると考えています。社員の働く環境もまた、売り手良しの状態である判断基準なのです。また、「買い手良し」を実現するためには、売る側の価値観だけではなく、お客様の価値観も尊重して商品やサービスを提供する必要があります。価値観が多様化する中「買い手良し」を達成するには、日々の勉強も不可欠です。また「世間良し」に関しても地域社会はもとより、仕入先やビジネスの関係者、それを取り巻く環境も含めて広い視野で「世間良し」の達成を考えなければなりません。「商売を通じて地域の皆様に幸せになっていただき地域が良くなる」このWin-Win-Win の「三方よし」の精神を商売に携わる側にいる立場の者として、肝に銘じています。

Q13

Q13M. 社会貢献、地域貢献、SDGsに関して実行していること

社員が地域の清掃に取り組んでいる他、ユニークな取り組みとして劇団(劇団ミムラ)を作って活動しています。地域の福祉協議会にも登録していて、老人施設、病院、幼稚園、町内会などを対象に慰問を実施しています。劇団では、私がその理念に深く傾倒している近江商人の後継者の教育を主題とした「てんびんの詩」という劇を上演することが多いのですが、役者である社員が、感極まって舞台の上でセリフを言いながら泣いてしまうという一面もありました。近江商人の基本は行商で、かつては天秤を担いで各地で商品を売り歩いていました。この近江商人の家に生まれた若者が苦労を重ねて商人として成長していく様子を描いた作品を上演する活動を通し、社員もまた自分をそこに重ねて成長しているのだと思っています。私は、宝石の買い付けを行っているスリランカの鉱山のオーナーと長年親しくしています。このことは、先に述べた「三方良し」にも関係する話になるのですが、ご縁の深いスリランカの社会に少しでも貢献ができるよう、貧困のために学校に行くことができない子供達の通学を支援する活動をしています。子供達への支援の財源は、社員の給料の一部です。当社で応援している3名の子供たちとは、文通などで心の交流も行っています。

Q14

Q14N. 自社の強み、面白い制度

少し視点を変えてみると、当社では当たり前の制度でも、外から見れば当たり前ではない自社の強みやユニークな制度があることに気が付きます。例えば、私たちの地元の顧客との関係がそれです。お客様とのコミュニケーションが良好であり、接客を含むサービスに関して高い評価を頂き、地元に固定客が多くいるという現状は、多くの会社にとっては達成したい目標です。それを地元密着型の小売業者として達成してしまっている当社は、本当に恵まれていますし、これ以上の強みはないかも知れません。お客様が満足するサービスを提供するためには、社員が仕事で満足していなければそれを実現することはできません。社員の働き方については、家族的な雰囲気の会社であるがゆえに曖昧になりがちな社員の仕事のオンとオフの境界をはっきりさせるように努めています。会社の忘年会、新年会は、経営陣と社員が同席して縦横無尽に交流できる貴重な場です。食事と言えば、年に一度の社員表彰の時には、普段よりも少し贅沢な場所を食事の会場にしています。繰り返しになりますが、私にとって社員は家族も同じ。私が、家族にしてあげて喜ぶだろうなと思うことを、社員に対しても行っています。地域振興と郷土愛にも通じる面白い制度と言えば、広島カープの年間指定席を購入していることです。野球観戦をしたいという社員がいれば、いつでも野球観戦を楽しんでもらえるようにしています。

Q15

Q15O. 若者に望むこと、共に挑戦したいこと、メッセージ

若い方には、「人生は一度きり」という言葉を常に意識し、胸によく刻んで生きて欲しいと思っています。故・松下幸之助氏の残された「才能なきことを憂うる必要はないが、情熱なきことを恐れなければならない」という言葉があります。会社の若い社員にも言っているのですが、私自身が社長生活を振り返って思うことは「挑戦したことしか自分には残らない」ということです。残念なことに、最近は若い人ほどチャレンジを恐れている、と言いますか、傷つくことを避けているように感じます。人から言われないとチャレンジできず、挑戦すること自体を怖がっているように見えるのです。

私は、自分の人生で多くのチャレンジをしてきましたが、決して10戦10勝ではありませんでした。チャレンジをして失敗したこともありました。しかし、失敗しても無駄な経験にはなりません。それを次にいかす教訓にしたからです。決して諦めたり、腐ったりしてはいけません。結局、自分を変えることは自分にしかできません。チャレンジを恐れず、常に挑戦する精神を抱き続ければ道は開けるものなのです。

Q16

Q16P. 家族へのメッセージ

最初の妻を2011年にがんで亡くしました。いろいろと苦労を共にした妻でした。お金のことでも苦労を掛けたと思います。それでも、彼女がいてくれたからこそ、私は仕事にまい進することができました。最初の妻を見送った後、縁あって現在の妻と再婚しました。とてもできた女性で、息子たちにもとても良くしてくれています。人生でこんなに素敵な女性に2人も巡り合えること自体、珍しいことではないかと思っています。時折、亡くなった妻と今の妻がそれぞれ自分の肩をひとつずつ、両方から支えてくれているように思うことがあります。2人の息子たちも当社で働いています。入社してから、子供たちは私のことを「お父さん」と呼ぶことがなくなり、親子の会話も少なくなったように思います。会社での立場を意識してか、私に対して敬語しか使わないようになりました。親として寂しい気もしますが、家と会社でのけじめをきちんとつけるという大人の自覚が芽生えているのだと思うと頼もしくも感じます。息子たちはまだまだ未熟だと思う反面、彼らの社会人としての自覚と成長には驚きを隠せず有難いとすら感じています。素敵な伴侶と子供達に恵まれて働くことができる幸せに、感謝しています。